年末調整も終わり、確定申告が近づく中、年度末は税金の控除・還付が気になる時期だ。こうした控除・還付を受けるための手段のひとつとして、ふるさと納税制度を利用した読者もいたのではないだろうか。

ふるさと納税は、人気を集めている。令和2年度において、同制度を利用したことによる住民税控除額は約3391億円、控除適用者数は約406万人と上昇傾向で推移している。また、地方自治体側のふるさと納税の受入額および受入件数も、令和元年度はほぼ横ばいだったものの、それ以前は上昇傾向にあった。特に、2015年の納税枠の拡大やワンストップ特例制度の導入以降、その上昇傾向は高まっている。

順調に運用実績が重ねられているふるさと納税制度だが、そもそも、ふるさと納税制度は誰にとってどのように「良い」制度なのだろうか?そして、問題があるとすれば、どのような点だろうか?

ふるさと納税とは何か

ふるさと納税制度は、生まれ育った地方の行政サービスの恩恵を受けた人々が、進学や就職を機に都市部へ移動することで起こる、地方と都市間での税の収支バランスの回復を理念とした寄付金制度である。

たとえば、群馬県で生まれた人は、医療や学校教育などの行政サービスを群馬県で享受してきたが、就職を機に東京都に上京することで、その後は税金を東京都に収めることになる。こうなると、医療や学校教育などを提供してきた群馬県は、行政サービスの費用=税金を回収できず、東京都は生まれ育つまでのコストを負わずに納税者を得た形となる。東京一極集中をはじめ、都市への人口流出が起こる中、地方と都市で税の収支がアンバランスになっているのだ。

こうした問題を解決しようと制定されたのがふるさと納税制度である。その内容は、

- 地方自治体への寄付

- それに見合った税金控除

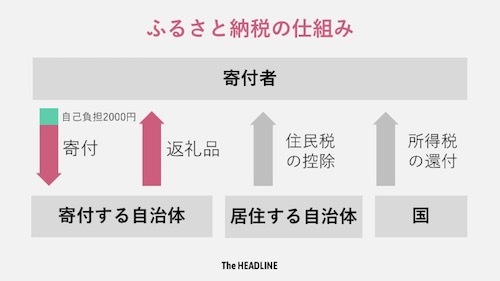

の組み合わせで構成されている。寄付という形で地方自治体の税収に貢献することで、所得税や現在住んでいる自治体の住民税から控除を受ける仕組みだ。

ふるさと納税の仕組み(筆者作成)

「地方に対する思い入れというものは極めて大きい」と自負する菅首相が、総務大臣を努めていた2006年頃から議論がはじまり、2008年より開始された。

納税者(寄付者)にとっての3つのメリット

総務省によると、ふるさと納税制度は次の3つの重要な制度的意義を持っている。

- 寄付者が寄付先を選択し、税やその使い道について関心を高めること

- 納税によって生まれ故郷やお世話になった地域に恩返ししたり、応援したりできること

- 各自治体が国民に対し地域や取り組みをPRすることで、自治体間が切磋琢磨すること

そして、これらの意義は利用者、つまり寄付者にとっての3つのメリットにもつながっている。(ちなみに、ここまで述べたように「ふるさと納税」という名前がついているものの、制度上は「寄付」である。納税者と称されることも多いが、ふるさと納税に参加している人を寄付者と呼んでいく)

1. 寄付金の使い道の指定

まず、ふるさと納税では寄付先の自治体を選択できる。

2007年の「ふるさと納税研究会報告書」によると、制度設計に向けた議論の中で、「ふるさと」にあたる地方自治体を限定するのが適当か、また技術的に可能かが検討された。この結果、寄付者が抱く「ふるさと」のイメージはさまざまであり、また寄付者にとっての「ふるさと」を客観的な資料から確認することが技術的に困難かつ事務負担が大きいため、寄付者の選択に委ねられることとなった。

また、ふるさと納税は寄付金の使い道を指定することもできる。2020年度の現状調査では、参加する地方自治体の96.4%で使途の選択が可能であり、分野や具体的な事業、中にはクラウドファンディング型で寄付を募るケースもある。また、具体的な活用事例を報告している自治体もある。

寄付者による寄付先の選択は、税やその使い道について関心を高める意義があると同時に、自治体側の取組のPRにつながるため、多くの自治体が受入額実績や活動状況を報告している。

2. 税金控除

ふるさと納税で自治体に提供した金額は「寄付金」扱いとなるため、寄付金控除の対象となることも寄付者にとってのメリットだ。

実は寄付金税制を利用した税金控除は、ふるさと納税に始まったことではない。1993年度の税制改革で、地方自治体への寄付金が個人住民税における所得控除の対象に追加されており、1994年から適用されている。しかし、適用下限額が10万円と高く、制度の使いにくさが指摘されてきた。

ふるさと納税では、より使いやすい税制度が目指されており、寄付した金額のうち、自己負担分の2000円を除いて、翌年の所得税・個人住民税から控除を受けることができる。また、2014年末に控除額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡大し、2015年4月から「ワンストップ特例制度」が設けられ、回数に関わらず1年間に5自治体までの納税であれば、住民税の控除が受けられる。

また、東日本大震災などへの復興支援も可能で、こうした被災地への災害義援金にも、ふるさと納税を適用した税控除が可能である。

ただし、控除額は個人住民税所得割額をもとに決められる。つまり、2000円の自己負担に対する寄付額=控除を受けられる金額は年収によって変わるため、所得が低い人は節税できる割合が少なくなる仕組みとなっている。翻って言えば、所得が高い人の方が得をする状況にある。

3. 返礼品

全国各地から返礼品を受け取れることは、ふるさと納税の魅力としてよく知られている。実はふるさと納税制度において返礼品に関する規定はなく、あくまで自治体側の任意の行為である。

当初は寄付へのお礼としてスタートしたものの、次第に導入する自治体が増えて一般化した、という経緯がある。内容は物産品からイベント招待や体験型まで多岐にわたるが、地元の名産食品を返礼品とする自治体が多い。2017年度の調査の時点で、全体の94.2%の自治体が返礼品を送付している。このため、寄付者は、さまざまな地域の特産品を寄付額に応じて選ぶことができる。

以上からみれば、寄付者にとってのふるさと納税は、主体的な地方自治への参加や節税、返礼品といったメリットがあり、「良い」制度だと言えるだろう。

競争にさらされる地方自治体

一方で、地方自治体側から見ると必ずしも「良い」制度とばかりは言えない。

地方自治体にとってのふるさと納税は、

- 域外居住者からの寄付金による財政改善

- 地方創生を目指した制度

である。つまり、寄付者の地方行政への関心や参加意識の高まりと共に、地方自治体の施策の向上が期待されているのだ。しかし、寄付金による歳入増加がある一方、地方自治体は返礼品をめぐってさまざまな競争にさらされている。

返礼品競争の激化

地方自治体にとって、ふるさと納税による寄付金が税収確保に重要なのは言うまでもない。だが、返礼品を通じた地域PRや、その製造・発送に伴う地場産業の活性化がもたらす経済効果も重要となっている。農業関連分野での返礼品に関する調査によると、地域で開発された農業特産品は多くの場合、返礼品として利用されており、地域資源の有効活用や雇用の創出、地域の活性化、地元のPRにもつながっている。

しかし、返礼品による地方自治体への経済効果は、より寄付者を惹きつけられるような返礼品を提供しようとする自治体間の競争を招いた。この競争の激化により、金券や商品券、電子マネーやポイントなど金銭類似性が高いものや、電気・電子機器や貴金属、ゴルフ用品などの資産性の高いもの、そして高額または寄付額に対して返礼割合の高い特産品を返礼品とする自治体も出てきた。